ご利用案内

Guide

開館時間

(展示部門)

9:30から18:00まで

(観覧受付は17:30まで)

休館日

火曜日(祝日を除く)、

祝日の翌日、年末年始

観覧料

常設展示観覧料

一般200円(団体160円)

※70歳以上の方は常設展示のみ無料で観覧できます。(年齢を証明できるものが必要です。)

※大学生の方は常設展示のみ無料で観覧できます。(学生証等、証明できるものが必要です。)

※団体料金は20人以上の場合です。

企画展示観覧料

展覧会によって異なります。

企画展観覧券で常設展示もご覧いただけます。

次の方は常設展・企画展ともに無料で観覧いただけます。

- 小・中・高校・特別支援学校の児童・生徒及びこれらに準ずる方

(大学生は常設展のみ無料) - 各種手帳をお持ちの障害者の方及び付添いの方

(付添いは手帳をお持ちの方お一人につき1名まで)

※学校教育・社会教育活動として児童・生徒が観覧される場合、引率者の方も観覧料が無料になります。

あらかじめ「観覧料免除申請書」に必要事項を記入のうえ、事前に当館までご提出ください(FAX可)。

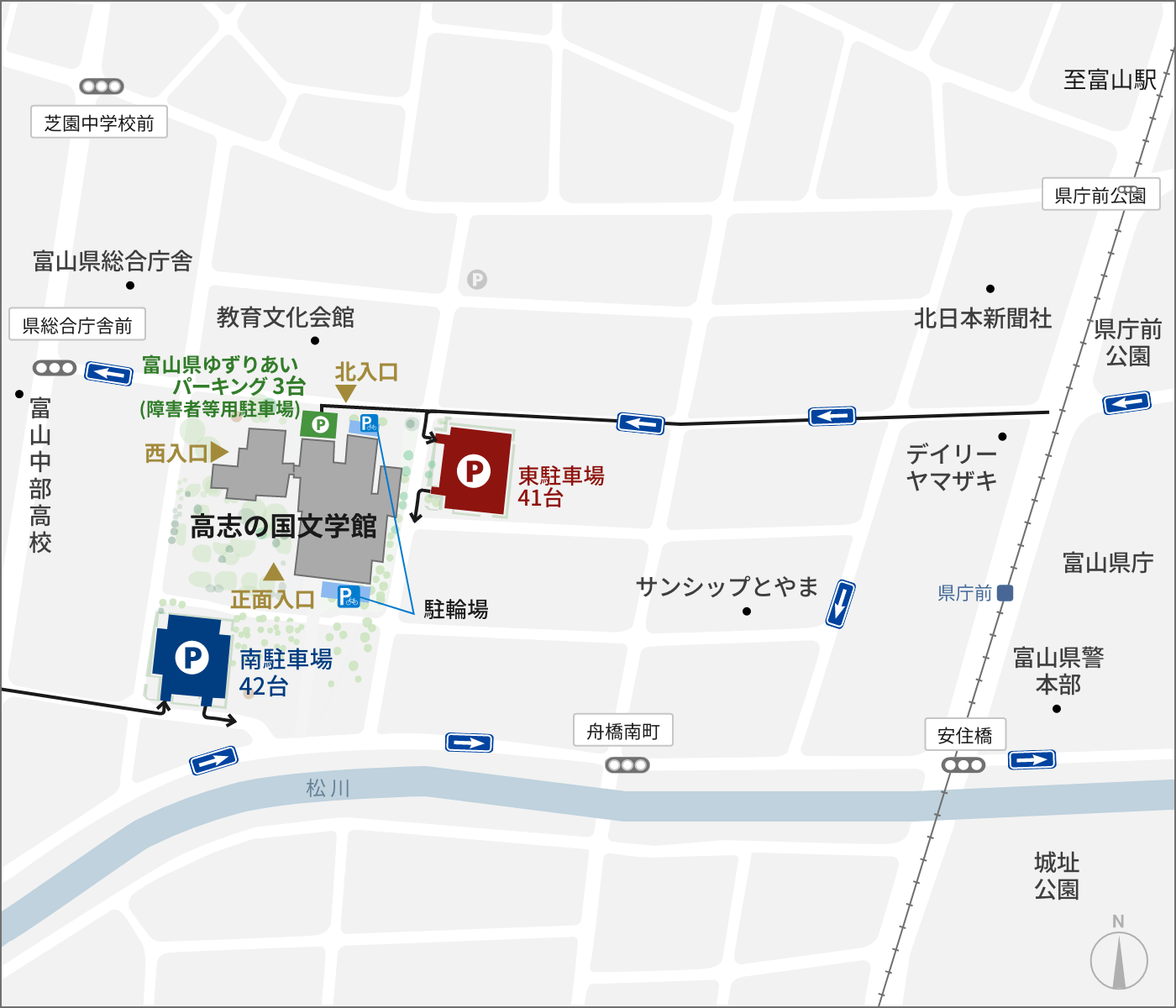

アクセス

住所:〒930-0095 富山市舟橋南町2番22号

TEL:076-431-5492 FAX:076-431-5490

交通案内

- 富山駅南口(JR・あいの風とやま鉄道)から

-

市内電車(富山地方鉄道):大学前行または環状線乗車、「県庁前」下車、徒歩5分

コミュニティバスまいどはや:「西ルート」乗車、「富山中部高校前」下車、徒歩2分

徒歩:約15分

- 富山空港から

-

タクシー約20分

- 北陸自動車道富山ICから

-

自動車約20分

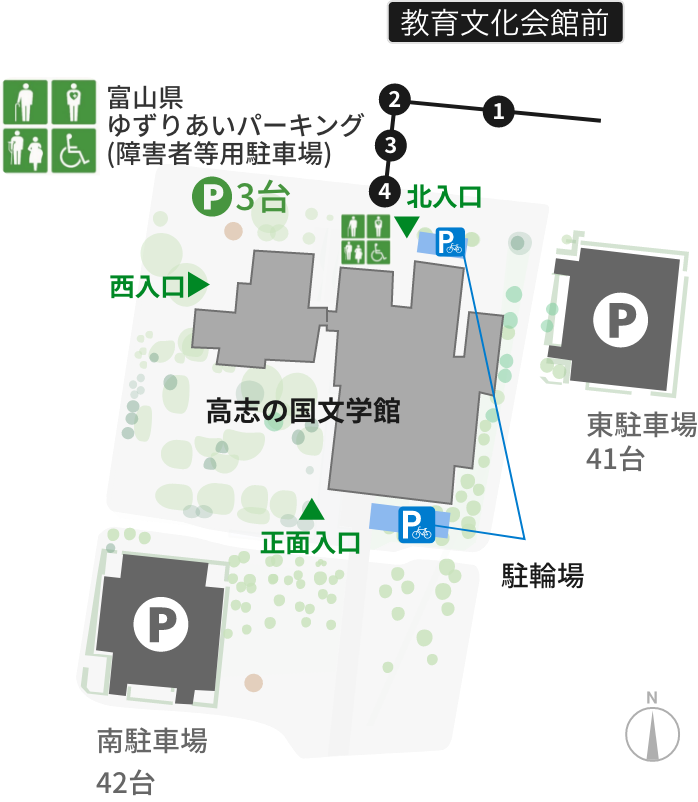

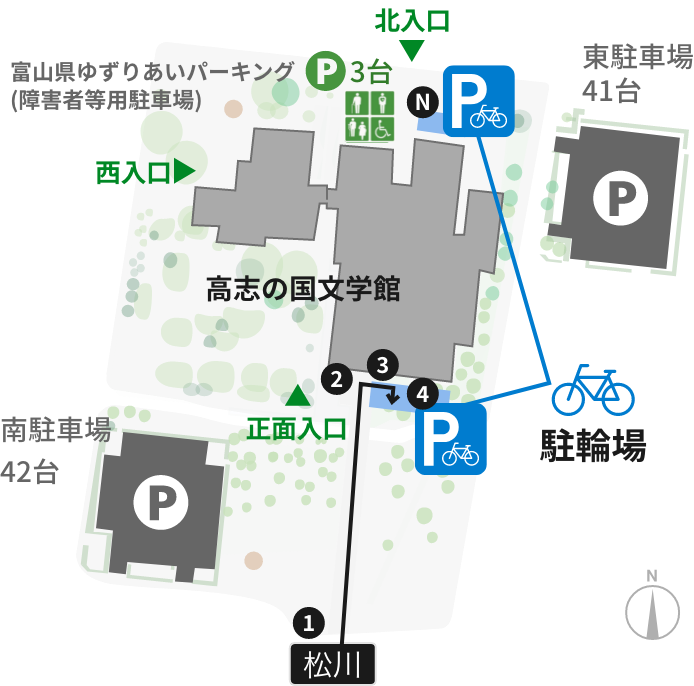

駐車場案内

駐車場

- 駐車台数

- 南駐車場 42台 東駐車場 41台

- 駐車料金

- 最初の1時間まで330円

以降30分毎110円加算

文学館利用者は、3時間無料

※館内で駐車券の認証を受けてください。

障がい者等用駐車場案内

富山県ゆずりあいパーキング利用証制度に基づき、障がいのある方や要介護者、難病患者、妊産婦、けがをされて歩行が困難な方は、利用証をご提示いただければご利用いただけます。

※障がい者等用駐車場前の道路は、一方通行となっていますので、ご注意ください。

障がい者等用駐車場

- 駐車台数

- 北入口付近 3台

- 駐車料金

- 無料

駐輪場案内

正面入口側

北入口側

駐輪場

- 場所

- 正面入口、北入口付近

研修室

研修室のご利用案内

文学、芸術などに関する会合やサークル活動等、文学館での文化活動などにご利用いただけるスペースです。

詳しくは下記資料をご確認ください。

※研修室のご利用については、「sisetsu6@kenminkaikan.com」のメールアドレスまで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

なお、休館日等の関係で当館からの連絡が遅くなる場合がございます。予めご了承いただけますと幸いです。

入館時のお願い

- ペットを連れての入館はご遠慮ください。ただし、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)は入館可能です。

- 大きな荷物はコインロッカー(硬貨返却式)にお預けください。(ロッカーは正面エントランスに設置しています)

ロッカーに入らない大きな荷物は、受付でお預かりすることも可能です。 - 敷地内は併設レストラン(シェ・ヨシ)を含めて、全て禁煙です。喫煙場所はありません。

- ゴミはお持ち帰りください(館内にゴミ箱は設置していません)。

- 敷地内で弁当や軽食をお取りいただくスペースはありません。研修室では飲食可能です。(研修室の利用は有料です。ただし、団体見学の場合は控室として研修室を無料でお使いいただけます。)

飲み物は無料エリア(ライブラリーコーナー、親子スペースなど)では飲むことができます。 - 展示室内およびライブラリーコーナーでの携帯電話の使用はご遠慮ください。

展示室内での注意事項

- 展示作品に直接触れないようご注意ください。

- ガラス展示ケースに荷物をのせたり寄りかかったりするなどの衝撃を与える行為や体重を乗せるような行為はご遠慮ください。

- 資料やパネルに寄りかかったり触れたりしないようにご注意ください。

- 小さなお子様が走り回ると、転倒したり他のお客様の通行や観覧の妨げとなったりするなど危険です。保護者の方と一緒に手をつなぐなどして、ゆっくりとご観覧ください。

- 水筒やペットボトルはかばんの中にしまっていただくか、もぎり口にて一時的に預けるなどしてください。

- 展示室内への傘の持ち込みはできません。入口にある傘立てをご利用ください。

- 展示室内での飲食は厳禁です。ガムやあめ、タブレットの食べ歩きもご遠慮ください。

- 筆記具は鉛筆のみ使用可能です。先の尖ったシャープペンやボールペン、拭き取りが困難なマジックなどはご遠慮ください。壁面やガラスケースを下敷きにするのは厳禁です。必要であれば、鉛筆やバインダーを貸し出します(数量限定)。

- 導入展示エリアを除き、展示室内での撮影は特別な表示がある場合をのぞきご遠慮ください。

- 健常者の方の歩行ステッキ(トレッキングポール)の使用は、ご遠慮ください。