デジタル資料室

digital

ゆかりの文学者たち

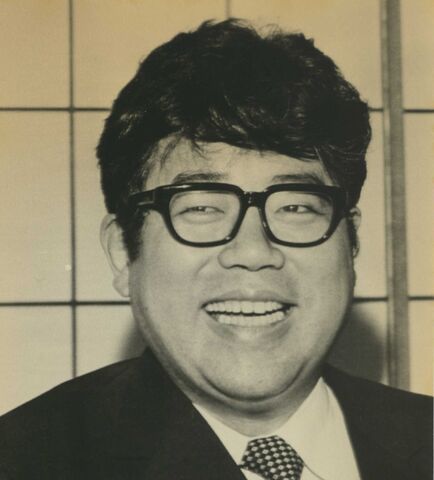

柏原 兵三(かしわばら ひょうぞう)

生没年:1933年〜1972年

作家・柏原兵三は、10歳の時、戦争の被害を避けるため、住んでいた東京を離れて、父の故郷である入善町に疎開し、約1年間を過ごしました。この時の疎開体験をもとにした自伝的小説『長い道』は、のちに藤子不二雄Ⓐによって『少年時代』として漫画化され、また、映画化されました。ドイツ文学の大学教員を務めるかたわら、1968年、母方の祖父をモデルにした『徳山道助の帰郷』で、第58回芥川賞を受賞。『浸蝕』など、富山を舞台とした作品を多く残しました。

高志の国文学館 収蔵資料データベース

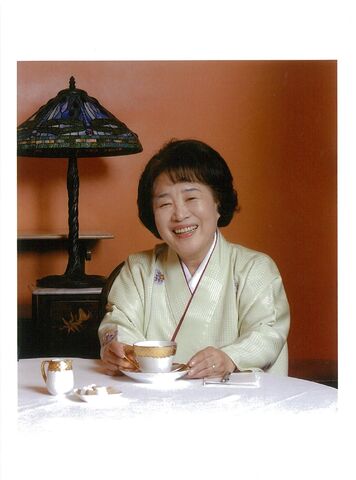

木崎 さと子(きざき さとこ)

生没年:1939年〜

作家・木崎さと子は、小学5年生から高校卒業までを高岡市で過ごしました。1985年に発表した『青桐』で、高岡市を舞台に、がんに侵された叔母の看病の中、自らの不幸を克服する主人公を描き、第92回芥川賞を受賞しました。また、芸術選奨文部大臣新人賞を受賞した小説『沈める寺』では、氷見市がモデルにされるなど、富山を舞台とした作品を多く残しています。

久世 光彦(くぜ てるひこ)

生没年:1935年〜2006年

テレビドラマから小説まで、多方面で活躍した久世光彦は、10歳のときに、両親の故郷である富山市に疎開し、高校卒業までを富山で過ごしました。演出家、プロデューサーとして、「時間ですよ」シリーズや「寺内貫太郎一家」など数々の大ヒットドラマを生みました。また、小説家としても活躍し、1994年に『一九三四年冬-乱歩』で、第7回山本周五郎賞を受賞しました。

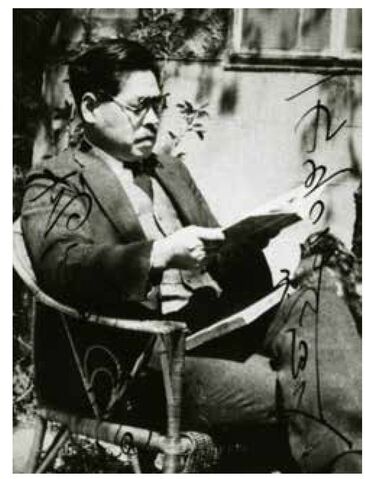

源氏 鶏太(げんじ けいた)

生没年:1912年〜1985年

富山市出身の直木賞作家・源氏鶏太は、高校卒業後、サラリーマン生活を送りながら小説を書き続け、多くの作品を世に送り出しました。1951年、『英語屋さん』ほか2編で第25回直木賞を受賞。また、同時期に雑誌『サンデー毎日』に連載した「三等重役」は、戦後サラリーマンの悲喜こもごもを描いてベストセラーになり、映画化もされました。

富山市内の生家跡近くに建てられた文学碑には、源氏の随想が刻まれています。

高島 高(たかしま たかし)

生没年:1910年〜1955年

詩人の高島高は、現在の滑川市の医師の家に生まれました。魚津中学校(現魚津高等学校)在学中に、文芸誌『揺籃』を発刊。日本大学に入学し、文科へと進みますが、父の願いを受け、昭和医学専門学校(現昭和大学医学部)に入学しました。在学中、小詩集『太陽の瞳は薔薇』などを編み、1938年に刊行した第1詩集『北方の詩』で詩壇の注目を集めます。

1939年、滑川に帰郷して医院を開業する傍ら、1941年、詩集『山脈地帯』を出版。戦後、文芸雑誌『文学組織』を創刊主宰し、風土に根ざした詩活動に、生涯情熱を注ぎました。

詩人「高島高」全集webサイト(外部サイトに移動します)

辺見 じゅん(へんみ じゅん)

生没年:1939年〜2011年

作家・辺見じゅんは、角川書店創立者で俳人の角川源義の長女として富山市に生まれました。『男たちの大和』(1983年)で第3回新田次郎文学賞、『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』(1989年)で講談社ノンフィクション賞と大宅壮一ノンフィクション賞をダブル受賞したほか、『雪の座』や『天涯の紺』など生涯に6冊の歌集を刊行するなど、作家、歌人の双方で活躍しました。

堀田 善衞(ほった よしえ)

生没年:1918年〜1998年

芥川賞作家の堀田善衞は、高岡市で代々廻船問屋を営む旧家に生まれました。1945年3月、東京大空襲を目の当たりにした直後、中国に赴き、上海で終戦を迎えました。戦後、戦争体験をふまえた小説を次々に発表し、1952年『広場の孤独』『漢奸』ほかで、第26回芥川賞を受賞。その後、アジア・アフリカ作家会議など、世界の文学者との交流に尽力し、国際的な舞台で活躍しました。

短編小説「鶴のいた庭」では、生家の廻船問屋が時代の変化により衰退していく様を描いています。生家を舞台にしたこの作品は、堀田の思い入れの深いものでした。

宮本 輝(みやもと てる)

生没年:1947年〜

作家・宮本 輝は、兵庫県出身で10歳のとき、富山市で1年間を過ごしました。1977年、『泥の河』で第13回太宰治賞を受賞し文壇デビュー。翌年、富山を舞台にした小説『螢川』で第78回芥川賞を受賞しました。これらは、小説「道頓堀川」と合わせ、「川三部作」と言われています。宮本の多くの作品は、映画化・ドラマ化されるとともに、世界各国で翻訳されています。