企画展

SPECIAL Exhibition

開催中の企画展

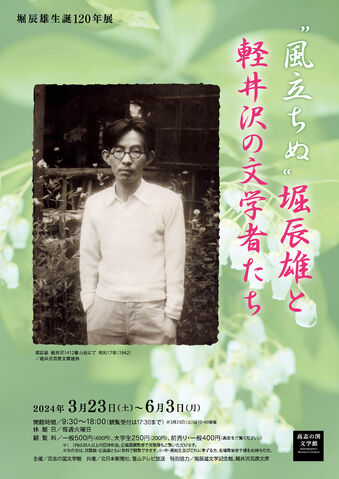

堀辰雄生誕120年展 “風立ちぬ”堀辰雄と軽井沢の文学者たち

2024年3月23日(土)〜2024年6月3日(月)

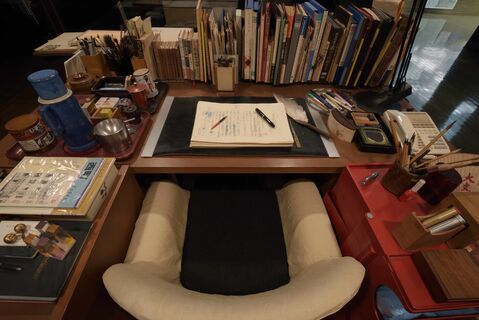

堀辰雄(1904~1953)は、一高生だった大正12年(1923)の夏、室生犀星に伴われて初めて軽井沢を訪れ、その独特の雰囲気に魅了されます。その後も師である芥川龍之介や片山廣子、萩原朔太郎などの文学者と交流し、療養を兼ねてたびたび滞在。やがてこの地は、彼の文学にとって欠かせない場となっていきます。 堀は日本の私小説に飽き足らず、プルーストやリルケ、モーリヤックなど西洋文学の手法を採り入れたロマン(西洋の本格的な長編小説)を追求して、愛と青春、生と死などのテーマに挑み、『美しい村』『風立ちぬ』『菜穂子』などの作品を発表しました。これらは今なお若い世代の読者を魅了し続けています。また、日本の古典文学にも目を向け、『かげろふの日記』などの作品も著しました。 本展では、堀と軽井沢との関わりをたどりつつ、清新で詩心にあふれる堀の作風確立の過程と作品世界を、原稿、書簡、蔵書などの貴重な資料で紹介します。あわせて、片山廣子による芥川龍之介宛書簡(当館蔵)を特別公開し、堀と交流の深かった軽井沢ゆかりの文学者たちを紹介します。